-

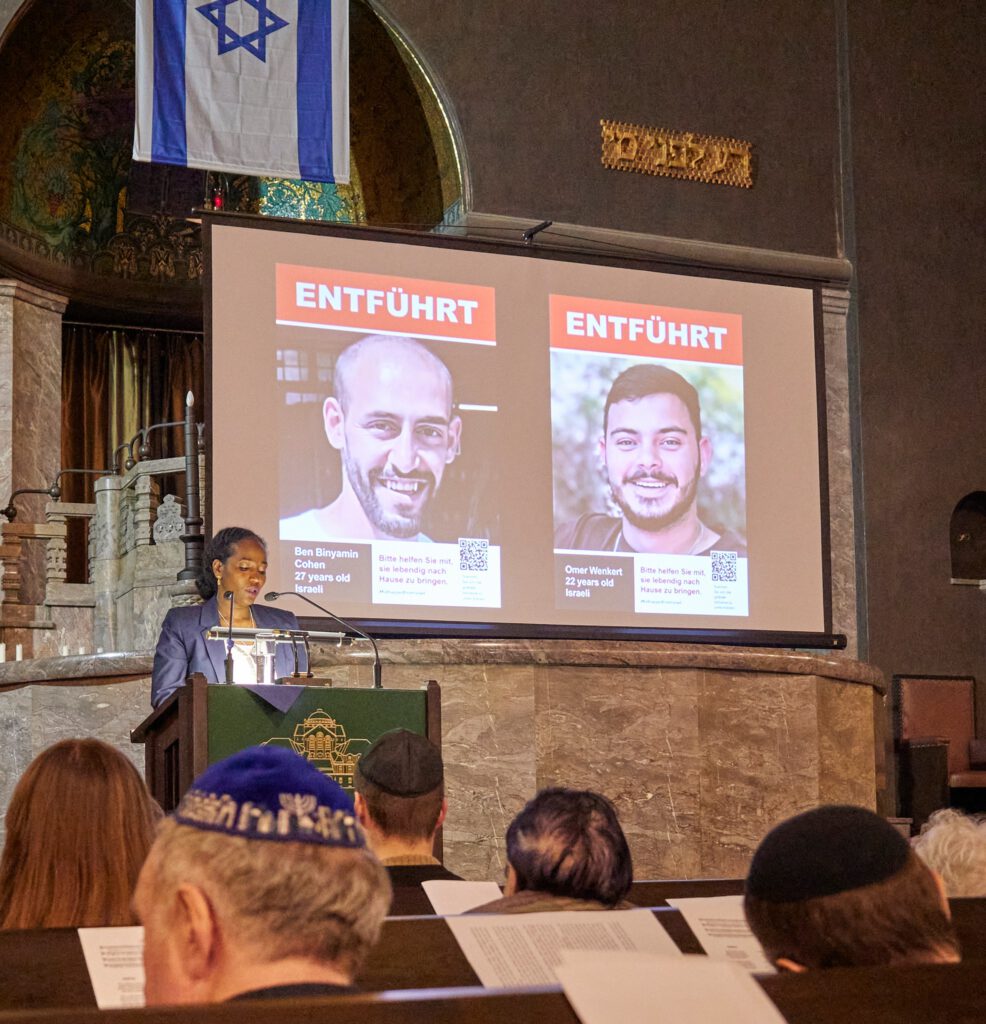

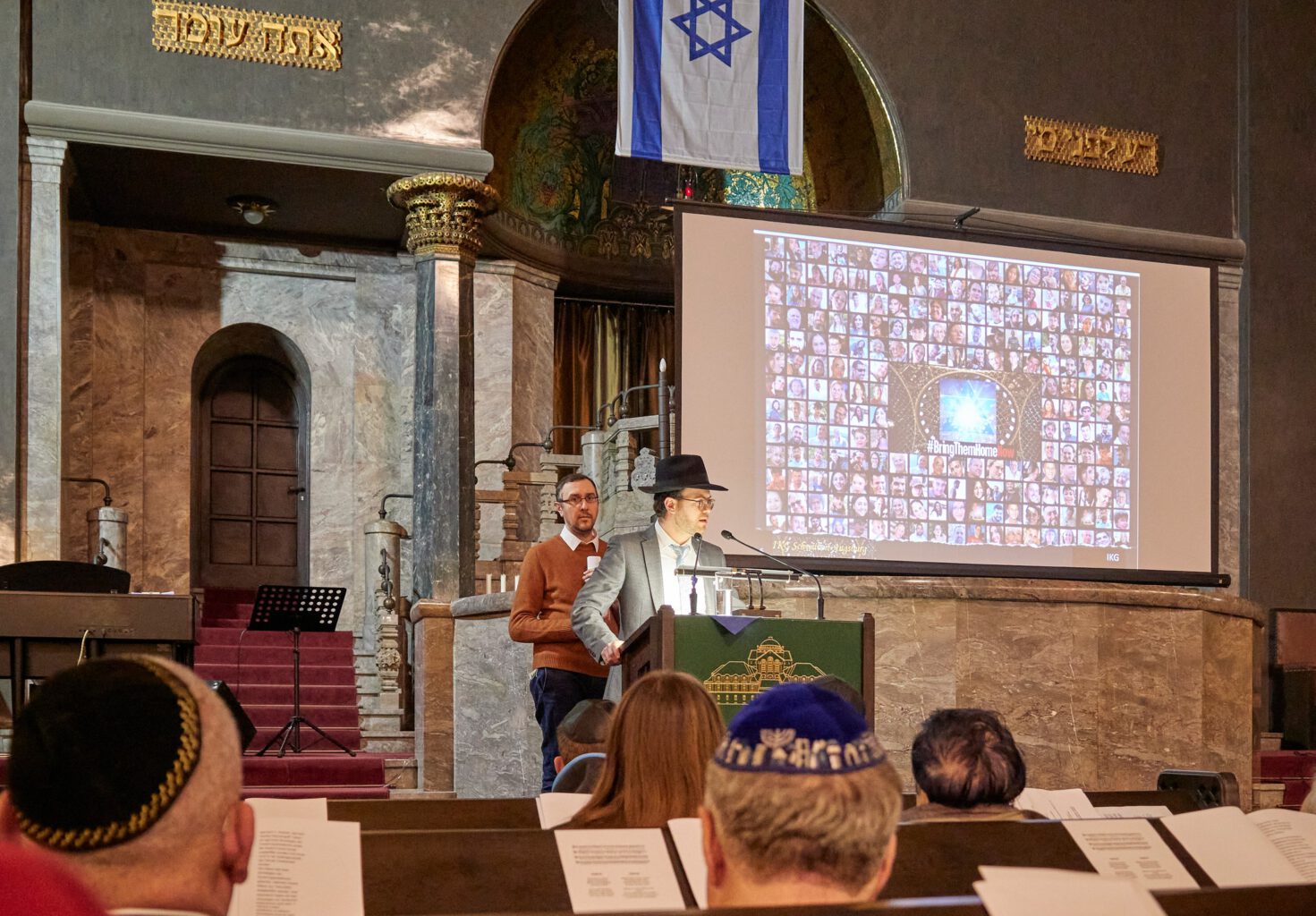

Bring them home

Mutter Talia Bermann am Rednerpult, die Zwillinge Ziv und Gali auf der Leinwand

Stellvertretende Generalkonsulin Israels

Rabbiner Asher Goldshmid vor der Projektion der Geiseln Beeindruckende Veranstaltung in der Synagoge Augsburg, Solidarität mit den Familien der Geiseln der Hamas. Talia Bermann, deren zwei Söhne Ziv und Gali immer noch in Geiselhaft sind, schilderte den brutalen Überfall und wie extrem belastet die Situation der Familie nun ist. Eindrucksvolle Ansprachen des Vorsitzenden der IKG Augsburg, des Rabbiners, der Oberbürgermeisterin und der stellvertretenden Generalkonsulin.

Der Freundeskreis war durch Siggi Atzmon, Hermann Waltz und Walburga Mehl unter den ZuhörernBRING THEM HOME!

-

Neujahrsgruß

Liebe Mitglieder, Januar 2024

Freunde und Förderer der ehemaligen Synagoge Hainsfarth,

wir möchten den Jahreswechsel zum Anlass nehmen, um Danke zu sagen.

Danke für das Vertrauen, das Sie dem Freundeskreis der Synagoge Hainsfarth entgegengebracht haben.

Danke für die schriftlichen Solidaritätsbekundungen, die uns aus Anlass des 07. Oktober 2023 von unseren Mitgliedern, aus der Politik und den Kirchen erreicht haben.

Danke für Ihre zahlreiche Anwesenheit bei den Veranstaltungen.

In diesen Zeiten ist es für den Freundeskreis von besonders großer Bedeutung, Gesicht zu zeigen.

Wir bitten Sie, weiterhin uns und unser Arbeit Ihre Solidarität zu erweisen und an unserer Seite zu stehen!

Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir ein friedvolles neues Jahr 2024.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre

Sigi Atzmon und das Synagogenteam

1. Vorsitzende Freundeskreis Synagoge Hainsfarth e.V.

-

9. November 2023

Die Gedenkfeier zur Reichspogromnacht, zu der vom Freundeskreis der ehemaligen Synagoge in Hainsfarth eingeladen worden war, fand große Aufmerksamkeit bei der Rieser Öffentlichkeit, insbesondere bei ihren Repräsentanten. Höchst angemessen und beeindruckend war die öffentlich nicht angekündigte musikalische Begleitung der Feier durch den Oettinger Dekanatskantor Simon Holzwarth, der die Versammelten mit mehreren Kompositionen des zu Unrecht wenig bekannten jüdischen Komponisten Louis Lewandowski in seinen Bann schlug. Nicht zuletzt wurde auch durch seine Mitwirkung möglich, dass der umfassenden Solidarität mit der israelischen Nation durch Ausdruck verliehen wurde, indem sich die Anwesenden am Ende der Veranstaltung zum Klang der israelischen Nationalhymne von ihren Plätzen erhoben und Beifall spendeten.

Nach der Eingangsmusik leitete Hermann Waltz die Gedenkfeier ein, indem er den 35. Psalm vortrug, einen eindringlichen Hilferuf des Beters gegen blutgierige, undankbare, schadenfrohe Feinde, der mit Lobpreis und Dank für Gottes Beistand endet.

Landrat Stefan Rößle zeigte sich in seinem Grußwort dankbar für die rege Teilnahme an der Veranstaltung, und ihm war es vorbehalten, die lange Liste von Amts- und Mandatsträgern vorzutragen, die zu der Gedenkfeier gekommen waren. „Wir dürfen nie vergessen, was vor 85 Jahren geschehen ist!“ war sein Appell. Am 7. Oktober 2023, 6:30 Uhr, sieht er einen neuen Wendepunkt, für Israel und für den Weltfrieden. Israels Selbstverteidigungsrecht ist über jeden Zweifel erhaben, „wir sind bei den Leidtragenden.“ Beschämend und indiskutabel sind die Gleichgültigkeit, Ausgrenzung und Einschüchterung oder gar Anfeindungen gegen Juden haben im Donau-Ries-Kreis und auch sonst nirgends in Deutschland einen Platz. Juden müssen bei uns in Sicherheit und Freiheit leben können.“

Sigi Atzmon, seit 19 Jahren Vorsitzende des Freundeskreises, dankte für die Unterstützung der in Hainsfarth geleisteten Erinnerungsarbeit, zeigtet sich aber tief beunruhigt darüber, dass 85 Jahre nach dem großen Pogrom judenfeindlicher Mob auf offener Straße zur Auslöschung aller Juden aufruft. „Es ist etwas aus den Fugen geraten!“ Wie der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, so sagt auch Sigi Atzmon: „Wir wollen keinen Schutzschild. Wir wollen frei leben und dabei nicht auf Schutz angewiesen sein.“

Dr. Annette Seidel-Arpacı, Oberpfälzerin mit (zur Hälfte) türkischen Wurzeln, hatte es als Leiterin von „RIAS Bayern gegen Antisemitismus“ übernommen, m Rahmen einer Gedenkrede über die seit 2019 bestehende Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) in Bayern zu berichten. „RIAS ist ein Teil des Versuchs, Antisemitismus zurückzudrängen. Gut sieht die Lage nicht aus.” So beschreibt sie ihre Aufgabe in einem Interview. RIAS ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert wird.

Bei RIAS Bayern können antisemitische Vorfälle und Diskriminierungen gemeldet werden. Dabei werden auch Vorfälle erfasst und berücksichtigt, die nicht angezeigt wurden oder keinen Straftatbestand erfüllen. Auf Grundlage der gemeldeten Vorfälle und eigener Recherchen verfasst RIAS Bayern anonymisierte Berichte, betreibt Aufklärungs-und Öffentlichkeitsarbeit und trägt so durch ein Sichtbarmachen des tatsächlichen Ausmaßes von Antisemitismus in Bayern zu einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit bei. Auf Wunsch von Betroffenen oder Meldenden vermittelt RIAS Bayern Beratungsangebote.

Seit dem 7. Oktober 2023 verzeichnet RIAS verstärkt Übergriffe, Drohungen und Freudenbekundungen über die von HAMAS veranstalteten Massaker – schon bevor die Verteidigung auf israelischer Seite organisiert war! Lehrkräfte rufen nach Hilfe beim Umgang mit antiisraelischer Solidarisierung in ihren Schulklassen. Bei den israelfeindlichen Demonstrationen beobachtet RIAS eine statistisch noch nicht erfassbare Auswirkung der stringenteren Strafverfolgung; die Zahl der bekanntwerdenden Fälle von offen gezeigtem Antisemitismus ist aber immer noch dreimal so hoch wie vor dem Terrorangriff. Die Dunkelziffer ist unbekannt.

Dr. Seidel-Arpacı ermutigte die Anwesenden, ihre für Beobachtung von Vorgängen und Beratung von Opfern bestimmten Einrichtung bei entsprechenden Anlässen zu informieren, egal ob per E-Mail, Post, oder Telefon. Spezifisch auf das Ries bezogene Informationen oder Ratschläge konnte sie nicht anbieten. Allgemein sei es rätselhaft, warum sich die jungen Leute nicht stärker mit den Teilnehmern an dem von HAMAS überfallenen Festival solidarisieren.

In der Diskussions- und Fragerunde wurde u. a. der Zusammenhang des Antisemitismus mit weiteren Verschwörungserzählungen (z. B. „Zwangsimpfung“) erörtert, aber auch überraschende Gegenaktionen wie das demonstrative Reinigen von „Stolpersteinen“ aus Anlass des Gedenktages.

Die Vorsitzende des Freundeskreises sprach zum Abschluss der Gedenkstunde ein jüdisches Gebet zum Gedenken an die Scho’a

Bericht: Rieser Nachrichten (F. Wörlen)

1. Vorsitzende Sigi Atzmon und Dr. Seidel-Arpacı

Dr. Seidel-Arpacı

Sigi Atzmon, Hermann Waltz -

9. November 2023

Liebe Mitglieder des Freundeskreises der Synagoge Hainsfarth,

liebe Freunde und Förderer der ehemaligen Synagoge Hainsfarth,seit dem mörderischen Überfall der Hamas auf den Staat Israel am 07.10.2023

ist die Welt aus den Fugen geraten. Terroristen bedrohen die Existenz des

Staates Israel, in Deutschland werden die mörderischen Gewaltakte der Hamas

öffentlich gefeiert, man ist sprachlos über die Kaltblütigkeit pro-palästinensischer

Social-Media-Posts. Situationsbedingt haben wir deshalb die letzten beiden

Veranstaltungen des Freundeskreises abgesagt.

Um ein klares Zeichen gegen jegliche Art von Gewalt, Antisemitismus und

Intoleranz zu setzen, haben wir uns entschieden – zusammen mit Ihnen –

eine Gedenkfeier anlässlich der Reichspogromnacht vor 85 Jahren zu gestalten.Donnerstag, den 9. November 2023 um 19.30 Uhr

in der ehemaligen Synagoge HainsfarthGastrednerin ist Frau Dr. Seidel-Arpaci, Leiterin RIAS Bayern,

(Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus ) Bayern

Seien wir standhaft, zeigen wir unsere Solidarität mit Israel und stehen

wir zusammen!

Sigi Atzmon -

Friedensgebet in St Georg Nördlingen

Friedensgebet “Zusammenstehen” in Kooperation mit Kirchengemeinde St Georg Nördlingen und der Stadt Nördlingen mehr als hundert Personen nahmen daran teil. Foto: M.Link

-

Friedensgebet für Israel

Der Freundeskreis Synagoge-Hainsfarth, die evangelische Kirchengemeinde St. Georg und die Stadt Nördlingen laden ein zum Friedensgebet in St. Georg am Freitag 20. Oktober 2023 17 Uhr. Musikalische Gestaltung durch Gospelchor, KMD Knauer und Vater und Tochter Deiss

-

Solidarität mit Israel

-

Shana Tova

-

Antisemitismus

Die Ereignisse der letzten Tage veranlassen uns, Nachrichten, Stellungnahmen und Einschätzungen zu veröffentlichen und weiterzugeben.

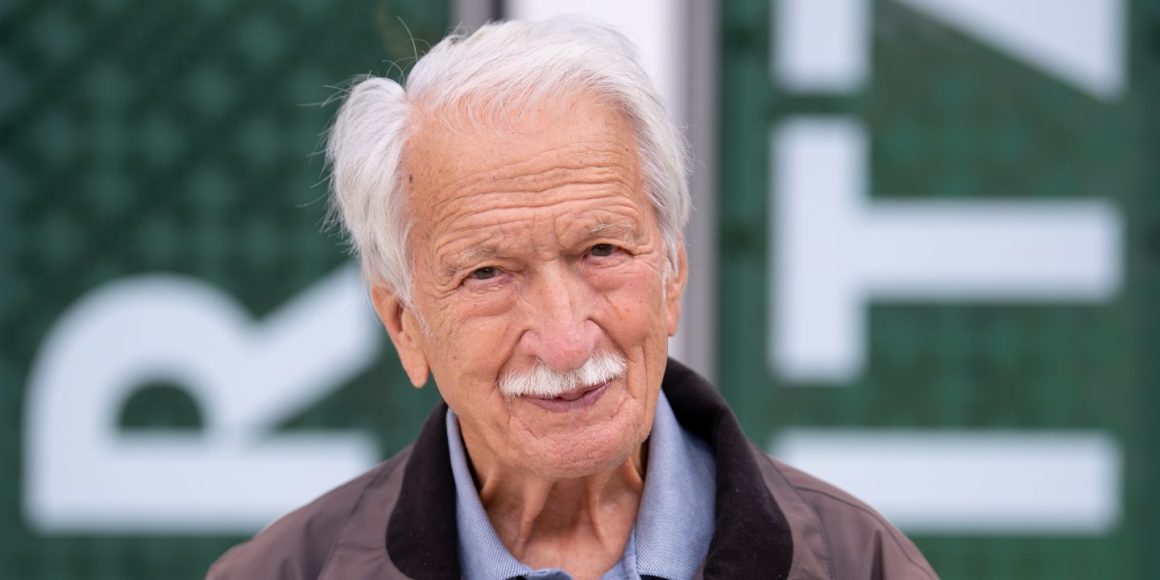

Ernst Grube war bereits Gast in der ehemaligen Synagoge in Hainsfahrt. Ein Beitrag aus der Jüdischen Allgemeine vom 6.9. 2023

Nach neuerlichen Aussagen: Schoa-Überlebender fordert Söder zur Entlassung Aiwangers auf

Ernst Grube, Holocaust-ZeitzeugeFoto: picture alliance/dpa »Ich nehme ihm diese Entschuldigung überhaupt nicht ab«, so der Zeitzeuge

06.09.2023 11:21 Uhr

Nach neuerlichen Aussagen von Hubert Aiwanger hat der 90-jährige Holocaust-Überlebende Ernst Grube, der auch Präsident der Lagergemeinschaft Dachau ist, den Rücktritt des bayerischen Wirtschaftsministers und Vize-Ministerpräsidenten gefordert. Hintergrund ist das neonazistische Flugblatt, das Aiwanger möglicherweise als Schüler schrieb, aber auch der Umgang des Politikers mit den gegen ihn erhobenen Vorwürfen.

»Auf dem Flugblatt kommt eine Verhöhnung aller Schoa-Opfer – darunter natürlich Juden, aber auch Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten, andere humanistisch eingestellte Menschen, Kriegsgegner, Zeugen Jehovas, sowjetische Kriegsgefangene, Bürger anderer Länder und Kranke – zum Ausdruck, die zutiefst schockiert«, schreibt Grube in einem Gastkommentar der Jüdischen Allgemeinen (Ausgabe von Donnerstag).

»Meine Verwandtschaft auf der Seite meiner Mutter wurde von den Nazis ermordet. Ich selbst habe das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt. Auch deshalb berührt mich die entstandene Debatte sehr.«

JUGEND Der Fall Aiwanger habe erneut klargemacht, dass es heute darum gehe, »die Verbrechen und die Verantwortung der Nazis besonders der Jugend bewusst zu machen«.

»In seiner letzte Woche abgegebenen Erklärung hat Hubert Aiwanger lediglich auf unübersehbare Beweise reagiert und sich für die Verletzung von Gefühlen entschuldigt«, schreibt Ernst Grube. »Ich nehme ihm diese Entschuldigung überhaupt nicht ab.«

Es habe viel zu lange gedauert, bis es überhaupt dazu gekommen sei. »Tatsache ist: Aiwanger war vor 35 Jahren 16 oder 17, also in einem Alter, in dem man Dinge sehr bewusst macht. Das nazistische Flugblatt ist bewusst geschrieben worden.«

Auch zeigte sich Grube enttäuscht darüber, dass der Vorsitzende der Freien Wähler aufgrund des Skandals nicht von Ministerpräsident Markus Söder entlassen wurde. »Denn Hubert Aiwanger ist nicht mehr glaubwürdig – und nach meiner Auffassung für das Amt des Stellvertretenden Ministerpräsidenten politisch und moralisch überhaupt nicht mehr geeignet.«

AKT Grube erklärte, Söder habe offenbar die Sorge, dass die Freien Wähler durch das Verhalten von Aiwanger mehr Stimmen bekommen und dass sie sich diese nicht nur von ganz Rechts, sondern auch von der CSU holen könnten. »Das verstehe ich, habe jedoch etwas anderes erwartet – nämlich Hubert Aiwanger von seinen Aufgaben zu entbinden. Noch angemessener wäre ein Rücktritt Aiwangers. Dies wäre wenigstens ein Akt, den man ihm abnehmen könnte.«

Geboren wurde Ernst Grube 1932 in München. Da seine Mutter Jüdin war, steckten ihn die Nazis zusammen mit seinen Geschwistern in ein jüdisches Kinderheim. Er musste den »Judenstern« tragen. Später wurden die Kinder mit ihrer Mutter ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert.

Nach dem Krieg wurde er als Kommunist mit dem »Radikalenerlass« belegt, zeitweise inhaftiert und vorübergehend als Berufsschullehrer entlassen. Heute ist er Präsident der Lagergemeinschaft Dachau, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Mitglied des Kuratoriums der Evangelischen Versöhnungskirche und Teil des politischen Beirats des NS-Dokumentationszentrums. Auch ist Grube Träger des Georg-Elser-Preises und Ehrenbürger Münchens. im

Wir empfehlen dazu das Interview mit Michael Friedmann:

https://youtu.be/oWmBfv_Z2MA?si=sXJDdUKuw324l-8k -

Tag der Europäischen jüdischen Kultur

Veranstaltungsbericht von Friedrich Wörlen

Am Sonntag, 3. September 2023, wurde der Europäische Tag der jüdischen Kultur im Ries an mehreren Stellen begangen. Der Freundeskreis der ehemaligen Synagoge Hainsfarth hatte Texte über jüdisches Leben im Ries, vorgetragen durch Werner Eisenschink und Joachim Gericke, angekündigt. Der Film „Ein Sommer in Hainsfarth“ sollte anschließend vorgeführt werden, was aber aus urheberrechtlichen Gründen nicht möglich war.

Schon das grundlegende Motto „memory“ zeigte auf, dass die Veranstaltung einen nachdenklichen Charakter tragen würde. Dem entsprachen die einleitenden, geradezu andächtigen Musikstücke, arrangiert von Helmut Scheck, vorgetragen von den beiden Nördlinger Musikanten -Werner Eisenschink (Akkordeon) und Joachim Gericke (Zither).

Vor vollbesetztem Haus wies die Vorsitzende Sigried Atzmon darauf hin, dass sich nicht weniger als 30 Länder an diesem Tag um ein europaweites Besinnen auf die gemeinsame jüdische Kultur bemühen. Hermann Waltz, zweiter Vorsitzender des Freundeskreises und Verfasser des Textes „Nie wieder Judenhass“, der im Eingangsbereich der Synagoge aushängt, zeigte sich entsetzt über die immer wieder auftauchenden Äußerungen von Judenfeindschaft, insbesondere forderte er vom Bayerischen Ministerpräsidenten „ein klares Stoppschild“ gegen jede Verharmlosung, gar Selbststilisierung des Stellvertreters zum Opfer. Er dankte der Ersten Vorsitzenden ausdrücklich für ihr Engagement, was von der Versammlung mit stehendem Applaus gebilligt wurde.

Mit dem Satz des italienischen Zeitzeugen und Holocaust-Überlebenden Primo Levi „Es ist geschehen, also kann es wieder geschehen“ leitete Werner Eisenschink die Verlesung von Texten ein. Leitthema war die Entmenschlichung der Rieser Juden – vom Spott über Ausgrenzung und Entrechtung bis zur Vernichtung.

Zitate aus Artikeln der damaligen Lokalpresse (Oettinger Anzeiger, Nördlinger Zeitung), aus dem „Stürmerkasten”, sowie aus Behörden und Parteiakten der 30er und 40er Jahre (mehr und mehr okkupierte die NSDAP die Staatsgewalt), aber auch aus Entnazifizierungsakten und Berichten von Zeitzeugen und Emigranten, zeigten durch verschwurbelte und heuchlerische Sprache ein erschütterndes Bild von dem Geschehen, das Ludwig Spaenle, der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung einmaligen Zivilisationsbruch genannt hatte. Ein grenzenloser Zynismus verlangte von den Juden nach Abschnürung vom gesellschaftlichen und geschäftlichen Leben erst die Offenlegung, dann die Ablieferung allen Vermögens, ja der einfachsten Habe, dann die Räumung der eigenen Wohnung binnen kürzester Frist und den Kauf von Bahnfahrkarten nach Neuaubing, dem Ausgangspunkt der Deportationszüge nach Piaski in Polen, zur Ermordung.

Zu seinem erkennbaren Bedauern musste Werner Eisenschink, der seit langem über die Geschichte der NS-Zeit im Ries forscht und vor Jahren bereits unter dem Titel „Die Provinz wird braun“ ausführlich darüber berichtet hat, den Namen des Nördlinger Oberbürgermeisters Dr. Wilhelm Hausmann nennen, aus dessen Verfügungen und Meldung sich ergibt, dass er sich durchaus nicht nur als politisch indifferenter Verwaltungschef betätigte, sondern als williger Vollstrecker der menschenverachtenden Vorgaben von NSDAP (der er angehörte), SA, Gestapo und SD.

Die bäuerliche Bevölkerung leistete anfangs, zum Teil unterstützt von den örtlichen Bürgermeistern, stillschweigenden Widerstand gegen die angeordneten Boykottmaßnahmen und Ausgrenzungen. „Das Ries ist stark verjudet“ beklagte sich der Gauleiter. Letztlich behielten der Parteiapparat und das bereitwillige Mitmachen der Bevölkerung die Oberhand, gab es doch auch Gelegenheit, „Schnäppchen“ zu machen – auf Kosten der entrechteten Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Es war, wie Werner Eisenschink zum Abschluss der Lesung feststellte, eine „schwierige Sitzung“, die er und sein Kollege Gericke den Anwesenden zumutete. Er zitierte auch den Ruf der jüdischen Deportationsopfer beim Todesmarch zum Oettinger Bahnhof: Vergesst uns nicht!“. Nach der Lesung boten die beiden Historiker und Musiker „Donna, donna, donna“ ein ursprünglich in jidddischer Sprache geschriebenes Lied vom Kälbchen, das zur Schlachtbank geführt wird, und zum Abschluss der Veranstaltung, quasi als Aufmunterung zum weiteren Engagement und zur Solidarität „Die Gedanken sind frei“ (jeweils ohne Text).

Zu wünschen bleibt, dass die Forschungsergebnisse, die von Eisenschick und Gericke vorgetragen wurden, einem noch breiteren Publikum bekannt gemacht werden, sei es „print“ oder „online“.

Werner Eisenschink und Joachim Gericke

v.l.n.r Hermann Waltz, Albert Riedelsheimer, Sigried Atzmon, Werner Eisenschink, Joachim Gericke

Fotos: Waltz, Kucher

Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.

Unbedingt notwendige Cookies

Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.

Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.