Berichte

Berichte über stattgefundene Veranstaltungen

-

Finissage Ausstellung “Feibelmann”

Mit einer neuen, aber erfolgreichen, vielleicht zukunftweisenden Veranstaltungsform ging die Ausstellung „Feibelmann muss weg“ in der ehemaligen Synagoge Hainsfarth zu Ende. Als Schlussstein gab es ein Resümee über ein von der Schulleitung des Albrecht-Ernst-Gymnasiums Oettingen gedecktes und gefördertes Projekt: Eine neunte Klasse des AEG hatte mit ihrer Geschichtslehrerin Bettina die Ausstellung besucht und im Unterricht verarbeitet. Darüber berichteten die AEG-Schülerinnen Jule Bader und Emelie Schlicker Auf ihre kurzen Einführungsworte der folgte als Kern der Abschlussveranstaltung ein sogenanntes „Panel-Interview“ der Referentinnen mit der Ausstellungs-Organisatorin Sigi Atzmon und mit Oberstudienrätin Bettina Sieben (neben den Fächern Deutsch, und Sozialkunde im AEG auch Fachschaftsleiterin im Fach Geschichte). Auf dem kleinen Podium vor der ruinierten Thora-Nische, jetzt Gedenktafel für die deportierten Hainsfarther Juden berichteten Jule, Emelie und Frau Sieben im Gespräch mit Sigi Atzmon, wie die Klasse den Fuß(!)weg nach Hainsfarth nicht gescheut hatte, um sich anhand der Ausstellung das Schicksal der schwäbischen Kaufmannsfamilie Feibelmann konkret vor Augen führen zu lassen. Es habe sich zunächst angefühlt wie ein Wandertag, aber durch die selbsterklärenden Exponate – weitgehend Originale oder Repliken von offenen Postkarten voll Hass und Drohungen – hatten der oder eine oder andere aus der Klasse doch ein neues Verständnis von der Gehässigkeit und Gefährdung vermittelt, denen der harmlose und ehrbare Jakob Feibelmann in seiner Geburtsstadt Memmingen ausgesetzt war, so dass er mit seiner Familie den letzten Ausweg in der Emigration fand. Klar sei auch geworden, dass es nicht um ein Memminger Problem geht. Auf die Frage, ob Vergleichbares auch „bei uns“ möglich sei, verwiesen die Gesprächsteilnehmerinnen auf das Buch des ehemaligen Oettinger Geschichtslehrers Werner Eisenschink „Die Provinz wird braun“ (erschienen 2005 zu einer Ausstellung im Heimatmuseum). Sigi Atzmon warf die aktuelle Frage auf, ob Deutschland drei Generationen später ein anderes Land sei. Emelie und Jule brachten hierzu das Argument, dass die jetzige Generation und die künftigen nicht für die Schandtaten der Nazizeit verantwortlich sind, aber dafür, dass durch Information und Aufklärung und konkrete emotionale Beteiligung die Gefahr für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Toleranz sich nicht verwirkliche. Jule Bader zum Slogan „Nie wieder“: „Das ist leicht gesagt, aber man kann nicht sicher sein. Man kann es sich vornehmen und dafür Verantwortung übernehmen. Zusammen können wir etwas bewirken.“

Solche Worte hörte die Vorsitzende des Freundeskreises gern, und sie wünscht sich, dass sie Ausflüchte wie „Wir haben das alles nicht gewusst, Damals hat es ja kein Fernsehen gegeben“ oder unverblümte Schlussstrich-Aufforderungen wie „Gebt’s endlich a Ruah!“ nicht mehr hören muss.

Bericht: Friedrich Wörlen

-

Letzter Öffnungstag der Ausstellung -Finissage

Die Ausstellung ist ab 13 Uhr geöffnet!

Einladung_Finissage -

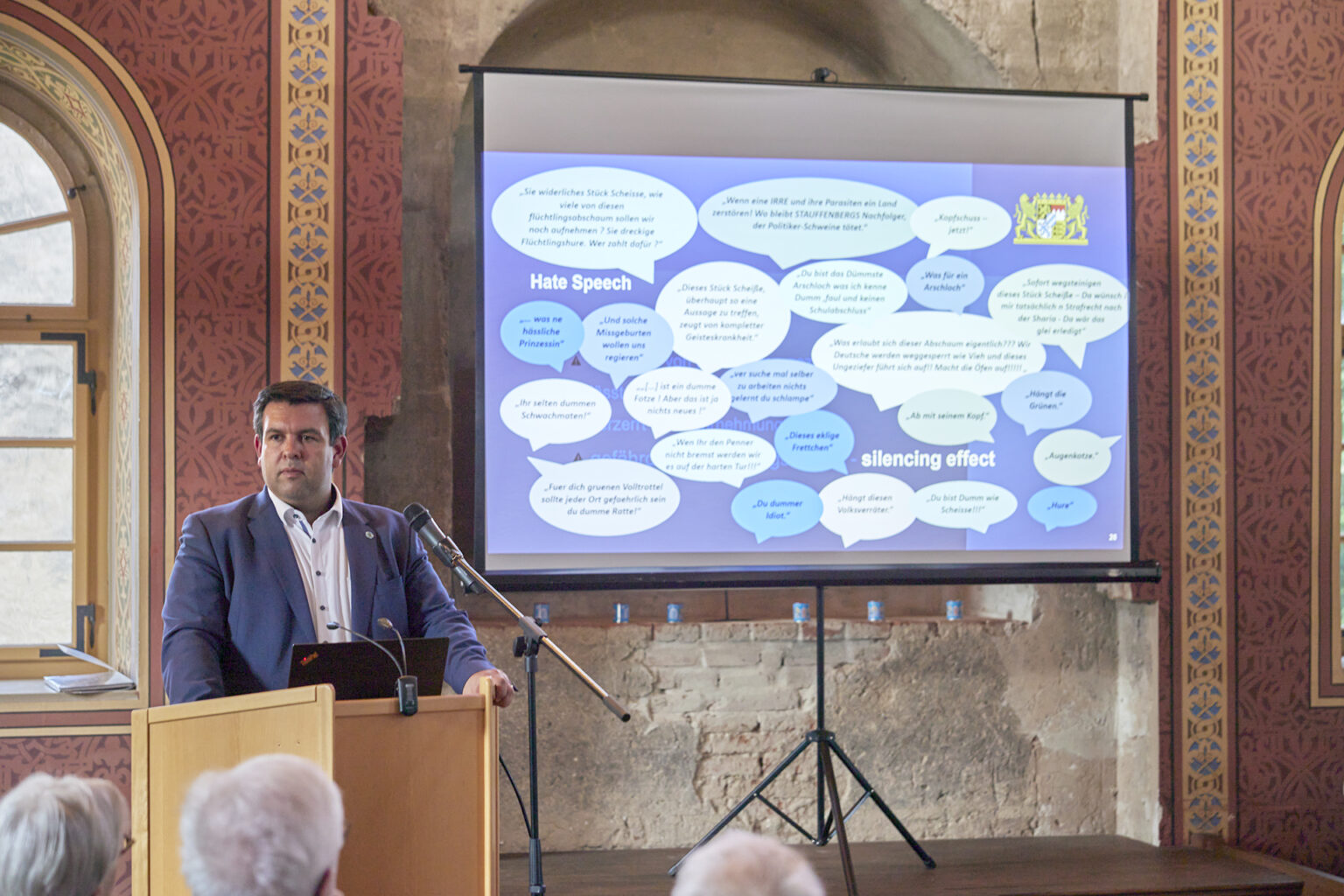

Gefährliche Hassrede

Der Vortragsabend fand am Jahrestag der israelischen Staatsgründung (14. Mai 1948) statt und wurde mit einer emotional berührenden Dokumentation zum Hamas-Überfall vom 7. Oktober 2023 eingeleitet, als Einstimmung auf das Motto: „Hass ist keine Meinung“.

Die Ausstellung „Feibelmann muss weg“, die noch bis 30.06.2024 in der ehemaligen Synagoge Hainsfarth zu sehen ist, war der passende Rahmen für die Vortragsveranstaltung mit Staatsanwalt (GL) David Beck, dem „Beauftragten der Bayerischen Justiz für die Bekämpfung von Hate Speech“ und zentralen Ansprechpartner für alle bayerischen Staatsanwälte, die mit den „Hassrede“-Delikten befasst sind.

Dass eine englisch klingende Bezeichnung für die neue Dienststelle gewählt wurde, erklärt sich damit, dass die Delikte, die auf gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit beruhen, in der „englisch“ sprechenden Welt des Internets, besonders der „sozialen Medien“ gehäuft auftreten.

„Hassrede“ gab es auch schon vor der Digitalisierung der Medien, wie sich in der „Feibelmann“-Ausstellung feststellen lässt, wo vorzugsweise offene Postkarten als „Medium“ dienten. Neu ist die Sensibilisierung der Gesellschaft und die Intensivierung der Strafverfolgung. Letztere ist ganz wörtlich aus Artikel 1 des Grundgesetzes abzuleiten: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Dass Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glauben; religiöse oder politische Anschauungen sowie Behinderungen keinen Angriff auf die Würde eines Mitmenschen rechtfertigen oder entschuldigen können., ergib sich aus

Artikel 3.Die Hervorhebung der Menschenwürde im Grundgesetz nannte der Referent treffend ein „Antiprogramm zum Nazi-Staat“.

Im Einzelfall kann die Abgrenzung von grundrechtlich geschützter Meinungsfreiheit und strafrechtlich relevanter „Hassrede“ schwierig sein, wie durch Bezugnahme auf die Ausstellung und durch eine Auswahl geschmackloser, gehässiger, ja abstoßender Beispiele aus der aktuellen Rechtsprechung verdeutlicht wurde. Über die Verletzung der persönlichen Würde der angegriffenen Person hinaus hat „Hate Speech“ aber auch Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf die Persönlichkeit der Täter. Ihr Gebrauch und die Gewöhnung daran verzerren die Wahrnehmung, befeuern Verschwörungserzählungen und führen zu Taten.

Zum Ergebnis konnte Staatsanwalt Beck vermelden, dass 2023 in Bayern ca. 3000 Vorkommnisse registriert wurden, ein Mehrfaches der vorangegangenen Zeiträume, 700 Anklagen wurden erhoben und 500 Verurteilungen erreicht. Allein seit dem 7. Oktober 2023 (Überfall der HAMAS) seien 800 Anzeigen bei der Zentralen Meldestelle eingegangen. Für die Strafverfolgung gilt eine Verschärfung in dem Sinn, dass von den Staatsanwaltschaften keine Verfahrenseinstellungen oder Vergünstigungen wegen fehlenden öffentlichen Interesses mehr bewilligt werden. Das Justizministerium und die Bayerische Landeszentrale für neue Medien haben eine „Initiative gegen Hate Speech“ gestartet, deren Ziel es ist, Verfasser von Hate Speech schnell strafrechtlich verfolgen zu können: https://www.konsequent-gegen-hass.de/.

Die wenigsten wegen Hassvergehen überführten und verurteilten Personen werden rückfällig. Die konsequente strafrechtliche Verfolgung entfaltet also – so Staatsanwalt Beck – eine generalpräventive Wirkung für alle Internetnutzer. Alles, was zur Meldung von Hasskriminalität wichtig ist, kann unter https://www.bayern-gegen-hass.de/ problemlos im Netz abgerufen werden.

Bericht Friedrich Wörlen

-

Hate Speach erkennen und bekämpfen

Nicht erst seit dem 7. Oktober mit dem barbarischen Überfall der Hamas auf Israel haben Hass-Mails und Hass-Postings (Hate Speach) stark zugenommen. Auch Hass – Mails gegen Juden, Israel und Politiker gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Um Hass und Hetze im Netz effektiv und schlagkräftig zu bekämpfen, hat Bayerns Justizminister Georg Eisenreich zum 1. Januar.2020 bei der Generalstaatsanwaltschaft München Deutschlands ersten Hate-Speech-Beauftragten zentral für die bayerische Justiz sowie Sonderdezernate bei allen 22 bayerischen Staatsanwaltschaften für die Bekämpfung von Hate Speech eingerichtet. Zum 15.02.2024 wurde Staatsanwalt als Gruppenleiter David Beck zum Hate-Speech-Beauftragten der Bayerischen Justiz ernannt.

In dieser Funktion koordiniert und unterstützt er die Arbeit der 22 Sonderdezernenten der örtlichen Staatsanwaltschaften im Hinblick auf die strafrechtliche Bearbeitung von Verfahren, die Hass und Hetze im Internet in ihren verschiedenen Ausprägungen zum Gegenstand haben. Insbesondere wirkt er dabei auf einheitliche Maßstäbe bei der Sachbearbeitung hin. Herausgehobene Ermittlungsverfahren führt er mit seinem Hate-Speech-Team bei der Generalstaatsanwaltschaft München selbst.

Der Vortrag im Rahmen der Ausstellung “Feibelmann muss weg” findet am

Dienstag 14. Mai um 19 Uhr in der ehemaligen Synagoge in Hainsfarth statt.

Die Ausstellung ist weiterhin sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

-

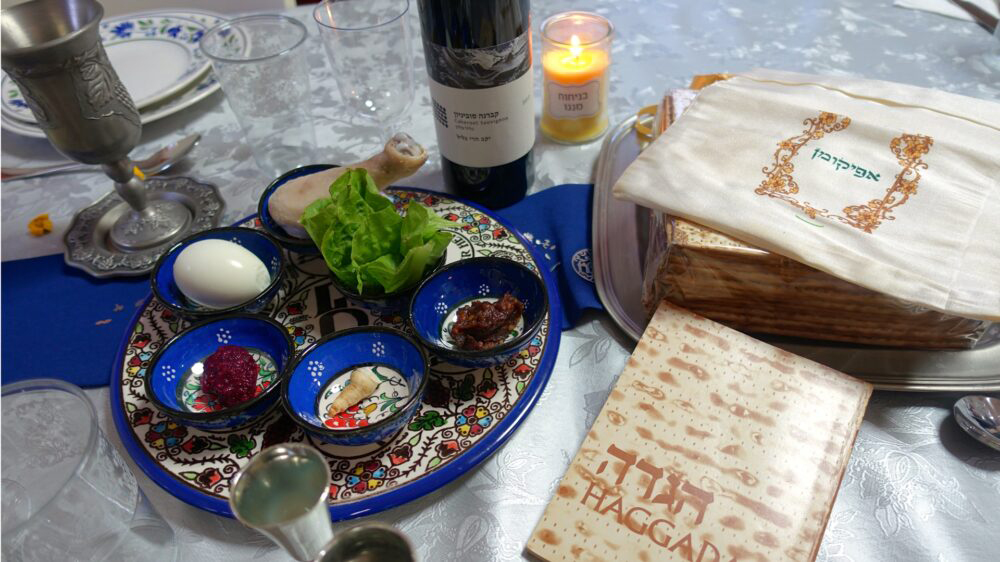

Pessach 2024

Sederteller, Foto: IKG Augsburg Pesach

Pesach ist das Fest, das an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten erinnert, und es gibt dazu eine ausführliche Ordnung, die überall auf der Welt gleich ist, die Pesach-Haggada.

„Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten des Jahres?“ So fragt das jüngste Kind zu Beginn der Pesachfeier. Und dann beginnt der Hausvater zu erzählen: „Knechte waren wir in Ägypten, aber der Herr hat uns herausgeführt mit starker Hand“. Er erzählt von der Unterdrückung der Kinder Israels durch den Pharao, von der Berufung des Mose, von den Plagen, die Gott dem Pharao schickte, von Moses Forderung: „lass mein Volk ziehen“.

Er erzählt davon, wie das Volk schließlich in aller Eile die ungesäuerten Brote buk, wie sie aufbrachen, wie sie am Ufer des Meeres standen, vor sich das Wasser, hinter sich das Heer des Pharao. Wie sie trotz allem ans andere Ufer kamen, während die Soldaten jämmerlich ertranken.

Psalmen werden gesungen, symbolische Speisen gegessen: Die ungesäuerten Brote erinnern an das in aller Eile gebackene Brot, die Bitterkräuter an die bittere Zeit der Sklaverei, das Salzwasser, in das sie getunkt werden, an die Tränen, die in Ägypten geweint wurden. Ein aus Äpfeln und Rotwein bestehender Brei soll an die Ziegel erinnern, die in Ägypten gebrannt werden mussten. Und immer wieder Lieder, Psalmen, Dankgebete für die Errettung

Erinnern an die Heilstaten Gottes, daraus Kraft schöpfen in den gegenwärtigen Schwierigkeiten, Gott loben für das, was er getan hat, und Hoffnung schöpfen, dass er auch heute aus Nöten und Gefangenschaften erlöst, das ist der eigentliche Sinn der Feste und ganz besonders des Pesachfestes. Es steht am Beginn der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Vorher waren da die Sippen der Söhne Jakobs, es war eine Familiengeschichte. Aber jetzt waren viele aus ihnen geworden, so viele, dass der Pharao, der „nichts mehr von Josef wusste“, es mit der Angst zu tun bekam: Was würden diese Menschen tun im Falle eines Krieges, auf wessen Seite würden sie sich schlagen? Er begann, sie zu unterdrücken, zu schikanieren, zu knechten. Ein Haufen Sklaven waren sie, gewohnt zu gehorchen, Befehle auszuführen. Und mit diesen Menschen macht Gott Geschichte. Sie beginnt mit Befreiung, ja mit Erlösung.

In Exodus 12 heißt es: Sage der ganzen Gemeinde Israel: Am zehnten Tag dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie’s essen…. So sollt ihr’s essen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an den Füßen haben und den Stab in der Hand.

Bereit zum Auszug sollten sie sein, aus der Sklaverei in die Freiheit, aus Ägypten in das verheißene Land.

An diese Befreiung soll sich das Volk immer wieder erinnern: Deinem Sohn sollst du sagen: Das halten wir um dessentwillen, was uns der Herr getan hat, als wir aus Ägypten zogen. Exodus 2,8

Nicht ein Triumphgefühl soll aufkommen über die geschlagenen Ägypter, über die Erstgeborenen, die sterben mussten: Wenn die Plagen verlesen werden, mit denen Gott den Pharao bezwang, dann verspritzt jedes Familienmitglied bei jeder Plage einen Tropfen Wein aus seinem Becher, denn die Fülle der Freude ist nicht vollkommen, da ja Menschen dafür sterben mussten. Und in einem Midrasch wird erzählt, wie das Volk nach dem Durchzug durch das Meer jubelte und auch die Engel im Himmel einen Lobgesang anstimmen wollten, weil die ägyptischen Soldaten vom Meer verschlungen worden waren, aber Gott wies sie zurecht: „Meine Kinder ertrinken im Meer, und ihr jubelt?“

Zur Zeit des Tempels zog man zum Pesachfest nach Jerusalem. Jede Familie brachte im Tempel ein Opfer dar. Der Hausvater schlachtete selbst das Passalamm und nannte dabei die Namen aller, die beim Mahl dabei sein würden. Der Priester sprengte das Blut an den Altar. Im Familienkreis wurde das Fleisch gegessen. Dabei erzählte man von den Ereignissen beim Auszug aus Ägypten.

Nach der Zerstörung des Tempels wurde und wird das Fest in den Häusern gefeiert.

Es entwickelte sich eine feste „Liturgie“, die in der Pesach- Hagada festgehalten ist. Zunächst reinigt man das Haus von allem Gesäuerten. Das Geschirr wird einer besonderen Reinigung unterzogen, meist hat man ohnehin eigenes Pesach-Geschirr.

Am Vorabend des Festes, am sogenannten Sederabend (Seder bedeutet Ordnung) wird das Fest gefeiert. Alles ist genau vorgeschrieben: Die Speisen, die Texte, Lieder und Gebete, der gesamte Ablauf. Der Tisch ist festlich gedeckt, zu Beginn des Festes zündet die Frau des Hauses zwei Kerzen an. Der Hausvater spricht den Weinsegen.

Auf einer besonderen Sederschüssel sind die sieben Dinge angeordnet, die unbedingt erforderlich sind: Drei Mazzen, Kräuter (Petersilie), ein Schälchen mit Salzwasser, Bitterkräuter, ein gekochtes Ei, ein Knochen mit etwas Fleisch daran, und Charoset, ein Brei aus geriebenen Äpfeln, Nüssen oder Mandeln, Rosinen, Zimt und etwas Rotwein. Es symbolisiert den Lehm, den die Israeliten in Ägypten zu Ziegeln verarbeiten mussten.

Dazu kommen vier Becher Wein. die getrunken werden bei den Worten:

Ich will euch herausführen

Ich will euch erretten

Ich will euch erlösen mit ausgerecktem Arm

Ich will euch annehmen zu meinem Volk.Ein fünfter Becher Wein steht für den Propheten Elia bereit, auf dessen Ankunft man wartet. An einer bestimmten Stelle der Ordnung wird ihm die Tür geöffnet. Dabei wird gesungen: Elia, der Prophet, er komme mit dem Messias, dem Sohn Davids. So schließt sich der Kreis vom Beginn der Befreiung, die in Ägypten ihren Anfang nahm, bis zu ihrer Vollendung.

Vergiss nicht! Erinnern spielt im Judentum eine ganz große Rolle. Und es sind nicht nur „alte Geschichten“, die da erzählt werden, sondern „in jeder Generation ist jeder verpflichtet, sich so zu betrachten, als wäre er selbst aus Ägypten ausgefahren. Nicht unsere Väter allein erlöste der Heilige, sondern auch uns mit ihnen“

Text: S.Atzmon, 1. Vorsitzende -

Oberstaaatsanwalt Andreas Franck – Antisemitismus, eine Herausforderung für die Justiz

Als Begleitveranstaltung zu der Ausstellung Feibelmann muss weg hatte der Freundeskreis Synagoge Hainsfarth einen Abend mit Oberstaatsanwalt Andreas Franck, dem Zentralen Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Justiz angekündigt: „Antisemitismus, eine Herausforderung für die Justiz“.

Etwa dreißig Personen waren der Einladung gefolgt und hatten die Gelegenheit genutzt, vor Beginn der Veranstaltung die Ausstellung kurz anzuschauen. Mit Charme und Redegewandtheit gab der Referent Einblick in Aufgabe und Arbeitsweise seiner Dienststelle und beantwortete auch Fragen aus dem Publikum.

Lange hatten die Justizorgane Probleme damit, Taten als antisemitisch oder rassistisch einzuordnen und den dafür vorgesehenen Gesetzesparagrafen zuzuordnen. Bei Gewalttaten erkannte man alle möglichen Motive; Rassismus und Antisemitismus wurden nicht in allen Fällen und nicht nach einheitlichen Kriterien erkannt und benannt. Bei Äußerungsdelikten wirkte neben der Auslegungskunst der Verteidiger (und der verfolgungs- oder verurteilungsunwilligen Justizorgane) die Berufung auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit als Hemmschuh für wirksamen Schutz der Opfer.

Im September 2018 wurden Antisemitismusbeauftragte bei den Generalstaatsanwaltschaften installiert. Seit 01.Oktober 2021 bekleidet Oberstaatsanwalt Andreas Franck. das Amt des „Zentralen Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Justiz bei der Generalstaatsanwaltschaft München“ und koordiniert die Arbeit der regionalen Antisemitismusbeauftragten . Bei den Staatsanwaltschaften sind zur Identifizierung antisemitischer Motivationen und für die Koordinierung der Sachbehandlung eigene Staatsanwälte zuständig, Sie sind bilden sich, wie die ihnen zuarbeitenden Polizeibeamten auch, regelmäßig fort und sind Ansprechpartner für Opfer oder Zeugen von entsprechenden Straftaten.

Den jüdischen Menschen in Bayern soll durch die Sensibilisierung der Rechtsanwender für die Tarnungen und Verschleierungen der tatsächlich antisemitischen Äußerungen und durch die Vereinheitlichung der Rechtspraxis klar vermittelt werden, dass der Staat ihre Würde schützt und an ihrer Seite steht.

Alle bayerischen Ermittler orientieren sich systematisch an verbindlichen Richtlinien. Konsequente Strafverfolgung bei judenfeindlichen Straftaten und Ausübung des gesetzlich eingeräumten Ermessens zum Schutz der Angegriffenen führen dazu, dass weniger Ermittlungsverfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt werden; das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung wird beim Verdacht auf Antisemitismus regelmäßig bejaht. Kein Verletzter wird bei Antisemitismusverdacht auf den Privatklageweg verwiesen; Verfahrenseinstellungen, soweit sie der Zustimmung der Staatsanwaltschaft bedürfen, werden nicht bewilligt. Ausdrücklich fordert das Ministerium, dass auch im „Graubereich“ ermittelt und geahndet wird.

Der Rechtsstaat gibt den Strafverfolgern Richtlinien, die Gerichte bleiben unabhängig. Sie werden sich aber, auch durch Rechtsmittel, die von der Anklagebehörde eingelegt werden, auf die eingeschlagene Richtung einstellen. Persönliche antisemitische Einstellung ist nicht strafbar, solange sie nicht verbal oder faktisch beleidigend, den Holokaust verniedlichend, hetzerisch, oder menschenverachtend geäußert wird.

Wer Straftaten anzeigt oder dazu aussagt, soll keine Racheakte der Gegenseite fürchten müssen. Die rechtsstaatliche Strafprozessordnung wurde zum Schutze von Opfern und Zeugen mit neuen Möglichkeiten der Anonymisierung ausgestattet.

Auch Vorträge wie der von OStA Franck in Hainsfarth gehören zu dieser Strategie, denn sie muss, um wirksam zu sein, bekannt werden: Bei den beteiligten Behörden sowieso, in der gefährdeten Personengruppe – Opfer und Zeugen – ebenfalls, denn sie sollen die Sicherheit haben: „Der Rechtsstaat schützt dich.“ Und den möglichen Tätern muss klar sein: „Der Rechtsstaat zeigt seine Zähne.“

Bericht Friedrich Wörlen

-

Antisemitismus, eine Herausforderung für die Justiz

Vortrag Dienstag 16. April 2024 19 Uhr in der ehemaligen Synagoge Hainsfarth

Oberstaatsanwalt Andreas Franck spricht über Antisemitismus eine Herausforderung für die Justiz . Er ist Antisemitismusbeauftragter der Bayerischen Justiz bei der Generalstaatsanwaltschaft München für die Bekämpfung judenfeindlicher Straftaten zuständig. In dieser Funktion ist er der erste für die Verfolgung judenfeindlicher Straftaten zuständige Spezialstaatsanwalt in Deutschland. Anlässlich seiner Berufung umschrieb er seine Aufgabe im Interview mit Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung so: „Es ist gerade unser erklärtes Ziel ,antisemitische Straftaten vom Dunkeln ins Helle zu holen und Straftäter zur Rechenschaft zu ziehen. Den falschen Eindruck, dass die Justiz auf dem rechten Auge blind sei, will er gegenüber zwei Zielgruppen entkräften: gegenüber der jüdischen Community selbst, damit Jüdinnen und Juden sehen, „dass wir nichts unter den Tisch fallen lassen wollen“, aber auch gegenüber den potenziellen Tätern, wir jeden einzelnen Fall verfolgen wollen, ohne Ausnahme. „Diesen Personenkreis können wir nur durch eine konsequente Strafverfolgung abschrecken“.

Der Eintritt zu der Vortragsveranstaltung mit Oberstaatsanwalt Franck ist frei (Spenden sind willkommen). Die Ausstellung ist im Anschluss zugänglich (ohne Führung).

-

Ausstellung “Feibelmann muss weg” eröffnet

„Ein antisemitischer Vorfall aus der schwäbischen Provinz“ steht im Fokus der Ausstellung „Feibelmann muss weg“, die am Sonntag in der ehemaligen Synagoge in Hainsfarth eröffnet wurde und bis 30. Juni zu sehen sein wird. Das Publikumsinteresse war bemerkenswert. Nicht Mitglieder, Sympathisanten und Aktive des Freundeskreises der ehemaligen Synagoge, nahmen an der Eröffnungsfeier teil, sondern vor allem auch Personen aus dem öffentlichen Leben. Die lokale Politik war u. a. vertreten durch mehrere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sowie durch Kreisrätin Claudia Marb als Vertreterin von Landrat Rößle und Kreis- und Bezirksrat Albert Riedelsheimer, die Bayerische Staatsregierung durch Ludwig Spaenle, den Beauftragten für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe.

Die Gehässigkeiten und Beschimpfungen, die hier für Memmingen dokumentiert sind, so die Vorsitzende in ihren Eileitungsworten, könnten sich genauso in irgendeiner anderen schwäbischen Stadt zugetragen haben. Dass sie überliefert sind, ist der Nervenstärke und dem Durchhaltewillen des Opfers und seiner Familie zu verdanken.

Ludwig Spaenle war zusammen mit seiner Ehefrau ins Nordries gekommen und bewies damit wieder einmal seine Hochachtung für die Aktivitäten des Freundeskreises und seiner Vorsitzenden Sigried Atzmon. Wie sich die überwunden geglaubte Judenfeindschaft frech und verstärkt in die Öffentlichkeit dränge, zeige sich daran, immer mehr antisemitische Hasstexte voll ungeahnter Menschenverachtung bei seiner Dienststelle eingehen, und zwar mit vollständiger Absenderangabe. Die unvorstellbare Gewaltorgie der Hamas und das daran anknüpfende Aufflackern des Judenhasses bei uns, so Spaenle sinngemäß, führen dazu, dass die bei uns lebenden Jüdinnen und Juden in ihrer Freiheit eingeschränkt und quasi in Geiselhaft für die Politik Israels genommen werden. Wegen der Irrungen und Wirrungen der deutschen „Erinnerungskultur“ seit 1945 verwies Ludwig Spaenle auf den Holokaust-Überlebenden Philipp Auerbach, der als bayerischer Staatskommissar für Verfolgte des Nazi-Regimes kämpfte und sich nach einem zweifelhaften Strafurteil das Leben nahm. Siegfried Metz, Auhausen, zitierte aus der „Charta“ der Hamas von 1988, wo in absurd menschenfeindlicher, antijüdischer „Poesie“ die Vernichtung aller Juden geradezu als sakraler Akt verherrlicht wird.

Monika Müller, Kuratorin beim Jüdischen Museum Augsburg Schwaben, gab einen berichtete über Vorgeschichte und Werdegang der Ausstellung. Das Team stand u.a. vor dem Problem, die Exponate, inhaltlich verabscheuungswürdig und abstoßend, wie sie sind, informativ, interessant, ja attraktiv darzubieten. Für eine Fülle weiterführender Gesichtspunkte verwies sie auf die Begleitpublikation mit Beiträgen von Historikern und Medienwissenschaftlern.

Im zweiten Teil der Veranstaltung ging es darum, dass die langjährige Vorsitzende des Freundeskreises, Sigried Atzmon am 22. März 2024 endlich nach dem Rieser Heimatpreis, der Silberdistel und dem Bayerischen Verfassungsorden auch das Bundesverdienstkreuz erhalten hat.

Als erster gratulierte ihr der Zweite Vorsitzende des Freundeskreises, Hermann Waltz. Er würdigte das Stehvermögen der Vorsitzenden im Brennpunkt eines „Spannungsfeldes, das einen fast zerreißen könnte“. Es sei eine Ehre für alle Aktiven und Freunde, mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen. Er übergab einen Rosenstock mit dem beziehungsreichen Namen „Batseba“.

Albert Riedelsheimer sprach für Eva Lettenbauer MdL und für die eigene Person ein ausführliches Grußwort. Ludwig Spaenle erinnerte an seine persönliche Verbundenheit mit dem nordschwäbisch-mittelfränkischen Raum, einem Modell für das Zusammenleben von Juden und Christen mit Licht- und Schattenseiten. Unter Hinweis auf den Blutigen Palmsonntag von Gunzenhausen habe es lange genug gedauert, bis die Deutschen ihren Nationalsport, das Verdrängen und Verschweigen, aufgegeben haben.

Die Ausstellung ist bis 30. 6. 2024 sonntags (außer am 28. April) von 13-17 Uhr zu besichtigen.

S. Atzmon

Monika Müller

Ehepaar Schurk

Dr. Spänle -

Programm 2024

Liebe Mitglieder und Freunde und Förderer der ehem. Synagoge Hainsfarth,

Wir freuen uns, Ihnen heute das Jahresprogramm 2024 des Freundeskreises der Synagoge Hainsfarth e.V. bereits zum zweiten Mal digital vorstellen zu dürfen!

Aufgrund der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation in der Bundesrepublik Deutschland haben wir den programmatischen Schwerpunkt unserer Arbeit auf die Auseinandersetzung mit dem latenten Antisemitismus in unserer Gesellschaft gelegt. Dies gilt für alle Altersgruppen unserer Gesellschaft. In diesem Jahr haben wir die Schulen mit einem gesonderten Schreiben darauf hingewiesen, dass wir auf Anfrage extra Führungen für Schüler anbieten. Dies gilt auch auf Anfrage für Erwachsenen-Gruppen.

Wir haben es uns nicht leicht gemacht, Ihnen ein interessantes Programm anzubieten. Zu der Ausstellung „Feibelmann muss weg“ bieten wir zwei zusätzliche Begleitprogramme an, diese finden Sie auf unserer Programmseite, die speziell als weitere Information zu dieser Ausstellung angepasst wurden.

Auch das ist in diesem Jahr anders. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass Sie die Möglichkeit haben, nach dem 07. April jeden Sonntag bis zum 30.06.2024 (außer am 28.04.23) von 13.00 – 17.00 Uhr die Ausstellung mit Führung zu besichtigen.

Wir brauchen Ihre Solidarität, jetzt mehr denn je! Über ein zahlreiches Erscheinen freuen wir uns schon jetzt!

Mehr Infos: Programm 2024

Mit freundlichen Grüßen und einem herzlichen Shalom

Ihre Sigi Atzmon und das Synagogenteam

-

Ehrenpreis Für Siggi Atzmon

Auszeichnung für Siggi Atzmon. Digitalminister Mehring und Regierungspräsidentin Schretter verleihen Siggi Atzmon stellvertretend für den Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Siggi Atzmon Landtagspräsidentin Ilse Aigner Frau Atzmon hat für ihren herausragenden und intensiven Einsatz für die Erinnerungsarbeit in Hainsfarth und darüber hinaus sehr verdient den Bayerischen Verfassungsorden bekommen.

Der gesamte Verein gratuliert herzlich.